Nasib Indonesia: Awan Kumulonimbus Era Jokowi Lanjut ke Prabowo-Gibran?

Kamis, 23 Januari 2025 12:22 WIB

Saya pernah begitu optimistis terhadap masa depan Indonesia di era Presiden Jokowi. Tapi ternyata saya terlena...

Embrio optimisme itu muncul sekitar 2012. Seribuan kilometer dari kampung saya, ada sosok yang bukan berasal dari elite partai, membuat Pilgub DKI Jakarta kala itu menjadi menarik. Bertutur sederhana tanpa beretorika. Satunya kalem, satunya berapi-api. Mereka adalah: Jokowi-Ahok.

Berbeda dengan gaya pejabat kebanyakan yang bikin enek, cara kampanye Jokowi dekat dengan rakyat, tak berjarak, menerobos sudut-sudut perkampungan: blusukan.

Janji-janji politiknya menggiurkan, terutama bagi rakyat jelata seperti saya. Layanan kesehatan dan pendidikan gratis, penambahan transportasi publik—termasuk mempercepat realisasi MRT, penanganan banjir, hingga janji tidak menggunakan voorijder (patwal) ketika di jalanan.

Meskipun menggiurkan, janji-janji mereka sekaligus terdengar muluk-muluk. Tapi pasangan kemeja kotak-kotak ini menangkis dengan percaya diri: “Dananya ada, tinggal eksekusi”. Kuncinya ada pada tata kelola anggaran yang baik dan transparan. Tidak dipungkiri, anggaran Jakarta adalah yang terbesar se-Indonesia. Jadi seharusnya, peluang untuk terwujudnya janji manis itu cukup realistis.

Setelah mereka memenangi pilgub. Ada gebrakan yang begitu terasa. Pasangan ini langsung kerja, kerja, kerja. Jokowi rajin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor-kantor pelayanan publik di kelurahan. Ahok membereskan masalah administratif dan birokrasi.

Pernah suatu pagi, Jokowi mengunjungi kantor kelurahan sebelum jam 8. Ia medapati kantor pelayanan belum buka lantaran para pegawai terbiasa datang terlambat. Pegawai kelurahan yang mengetahuinya pun kalang kabut, mati gaya. Mereka tak menyangka ada gubernur yang berkunjung langsung untuk mengecek kinerjanya.

Beberapa hari setelahnya, pelayanan publik berubah drastis. Kantor buka tepat waktu. Pelayanan administrasi jadi lebih cepat. Penekanan soal layanan publik gratis menggema. Tak ada pegawai yang berani main kutip biaya tambahan atau sekadar untuk uang tip.

Duet Jokowi-Ahok terlihat begitu menawan bagi banyak masyarakat yang merindukan pelayanan publik yang baik dan jujur. Harapan akan hadirnya pemimpin yang bekerja sebesar-besarnya demi rakyat perlahan tumbuh makin besar. Sejak itu, Jakarta terus berbenah, bahkan setelah Jokowi terpilih sebagai presiden. Saya pun merasakan hal itu ketika mulai merantau ke Jakarta.

Saya (rakyat jelata) merasa didengar

Balai kota yang dulunya menjadi tempat yang tak menggairahkan bagi warga malah dibuka seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin mengadu, bahkan tersedia waktu plesiran. Balai kota menjadi rumah publik, seolah mengambil peran yang seharusnya diemban DPRD.

Setiap pagi, ada saja warga yang mengadu. Jokowi-Ahok tak keberatan meladeni mereka. Kalau keluhan itu bisa terselesaikan hari itu, maka ia perintahkan jajarannya hari itu juga.

Relokasi pedagang kaki lima pun dilakukan dengan pendekatan berbeda. Para pedagang justru diajak duduk bersama sambil makan siang. Bukannya main gusur, mereka diajak berdialog dengan cara yang khatam dilakukan Jokowi saat menjadi Wali Kota Solo. Trotoar pun perlahan kembali ke fungsi awalnya: untuk pejalan kaki, bukan tempat berjualan.

Selepas Jokowi menjadi presiden dan Ahok menggantikannya, banyak hal baik masih berlangsung. Transparansi ditunjukkan dengan selalu memperbarui jadwal harian gubernur di website, mengunggah video utuh rapat-rapat ke internet, serta memungkinkan laporan penggunaan anggaran diakses publik.

Kanal pengaduan online muncul melalui aplikasi Qlue. Jalan berlubang, lampu jalan mati, banjir, kabel semrawut—semuanya bisa langsung dilaporkan. Penanggung jawab di wilayah itu pun wajib merespons, minimal memeriksa apakah laporan itu valid untuk segera ditangani. Waktu dan target penyelesaian akan memengaruhi kinerja pemimpin di wilayah masing-masing. Sistem yang keren.

Kebutuhan dasar mulai dipenuhi

Saya sempat terpikir untuk mengubah domisili di KTP menjadi warga Jakarta gara-gara program Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Bayangkan, kalau sakit, warga yang kurang mampu tak perlu khawatir soal biaya pengobatan. Kalau punya anak, biaya sekolah jadi lebih ringan. Artinya, rakyat bisa fokus mencari nafkah untuk isi perut sementara kesehatan dan pendidikan anak jadi tanggung jawab pemerintah.

Gembar-gembor kedua program kartu-kartuan ini pun makin berkembang hingga ke pemerintah pusat karena hasilnya telah dirasakan banyak orang. Ada harapan, anggaran negara mulai teralokasikan untuk hal yang seharusnya, sebesar-besarnya untuk rakyat.

Fenomena Jokowi-Ahok hanya awalnya saja. Seiring waktu, hal-hal membahagiakan semakin sering terdengar. Hrapan yang samar teras semakin dekat.

Transportasi publik berbenah

Seperti gayung bersambut, ketika Jokowi-Ahok melontarkan janji untuk mengatasi kemacetan, sektor perkeretaapian juga berbenah. Ada revitalisasi stasiun kereta, pemberlakuan sistem tiket elektronik, peningkatan kualitas layanan pegawai, hingga pemberlakuan standar kebersihan yang lebih baik.

Meski ada peningkatan sana-sini, yang menarik adalah harga tiket tetap terjangkau. Ada keyakinan: “Dengan menjaga harga tiket tetap murah maka warga (kelas menengah hingga atas) pelan-pelan akan beralih ke moda transportasi publik. Sehingga penggunaan kendaraan pribadi berkurang dan mengurangi kemacetan laten di metropolitan.

Lalu bagaimana cara perusahaan KRL mencari untung jika harganya murah? Muncullah ide pemasangan iklan di stasiun hingga ke dalam-dalam kereta secara masif. Tak tahu pasti berapa yang dihasilkan tapi ini bisa jadi pundi-pundi tambahan penghasilan. Pada satu kesempatan, interior kereta bisa terhiasi gelas-gelas mi instan, losion, deodoran, hingga minyak angin.

Rasanya, tak akan ada yang menyangkal bahwa salah satu sosok dalam perubahan besar di perkeretaapian Indonesia adalah Ignasius Jonan. Karena transformasi besar-besar di perkeretaapian, saban hari, jumlah penumpang terus tumbuh dan sangat menjanjikan.

Salah satu kebijakan yang terlihat sepele tetapi berdampak besar adalah pemberlakuan biaya tunggal untuk tiket pesawat.

Saya masih ingat, ketika pertama kali naik pesawat ke Jakarta, harga tiket belum termasuk pajak, asuransi, dan berbagai sumbangan ini-itu. Akibatnya, penumpang harus menyediakan uang lebih di saku. Namun, di tangan Jonan, semua printilan tak penting itu dihapus, meskipun sempat mendapat penolakan dari pihak maskapai dan lainnya.

Di jalan raya, layanan transportasi bus Transjakarta juga mengalami perubahan drastis. Lajurnya disterilkan dari kendaraan lain. Bus-bus rongsok buatan China yang AC-nya sering mati dan mogok, dipensiunkan, digantikan oleh bus-bus Eropa. Hanya dengan Rp3.500, kita bisa berpindah dari satu ujung Jakarta ke ujung lainnya. Selama lokasinya dekat halte, uang segitu sudah bisa menyelamatkan perjalanan Anda di Jakarta.

Layanan Transjakarta terus membaik seiring sikap pemerintah yang semakin menunjukkan keberpihakannya pada transportasi publik ketimbang kendaraan pribadi. Aturan tegas diberlakukan: kendaraan pribadi dilarang menerobos busway, dendanya tak main-main, Rp500.000! Bahkan, pernah ada masa ketika kedatangan bus bisa dipantau langsung lewat Google Maps. Sebuah kemewahan di Jakarta, kota yang selama ini akrab dengan ketidakpastian waktu.

Pasukan Oranye

“Jakarta adalah kota yang kumuh dan kotor”, begitulah kesan pertama saya. Got mampet tak terurus, sampah plastik berserakan, bangkai tikus di jalanan—hampir setiap hari saya berpapasan dengan pemandangan itu. Namun, semuanya berubah sejak kehadiran “Pasukan Oranye”, petugas pemda Jakarta yang makin intens membersihkan kota.

Mereka berpatroli setiap hari, memastikan Jakarta lebih bersih. Selama tinggal di Jakarta, baru kali itu saya melihat air got bisa jernih, jalanan perumahan tampak rapi, bahkan ibaratnya, rumput sehelai pun tak sempat tumbuh di selokan. Sungguh hasil kerja yang luar biasa!

Pasukan Oranye ini rela menceburkan diri ke gorong-gorong untuk mengeruk lumpur hitam pekat yang aromanya tak perlu ditanyakan lagi. Sampah-sampah di sungai pun tak luput dari tanggung jawab mereka. Saking berdedikasinya, mereka dielu-elukan bak pahlawan.

Baru kali itu pula saya melihat seseorang begitu bangga menyandang status sebagai petugas kebersihan—mungkin karena pekerjaannya tak lagi dipandang sebelah mata. Mereka dengan bangga berfoto mengenakan seragam jingganya, memegang sapu atau alat kebersihan lainnya.

Memerangi korupsi bukan “omon-omon” belaka

Krisis kepercayaan saya terhadap penegak hukum perlahan luluh ketika kinerja lembaga pemberantas korupsi independen—KPK—semakin bertaji. Jangankan pejabat, elite politik partai penguasa pun tak luput dari jeratan mereka.

Orang-orang di dalamnya bekerja dengan penih dedikasi. Ada masa ketika menjadi pegawai KPK adalah sesuatu yang prestisius. Proses rekrutmennya ketat, hanya memilih talenta terbaik untuk memburu koruptor. Artinya, profesionalisme benar-benar dihargai, tanpa budaya "orang dalam" seperti di... (sebagian teks hilang).

Pemerintahan diisi orang kompeten

Salah satu kunci pemerintahan berjalan baik adalah sistem yang diisi oleh orang-orang terbaik negeri, bukan karena titipan atau suap. Pernah ada kalangan sipil, non-militer dan bukan elite partai, bisa menjadi presiden. Pernah ada anak presiden bisa tak lolos tes CPNS. Pernah ada seorang pengusaha ikan, meski hanya lulusan SMP, bisa menjadi menteri. Orang-orang dipilih karena kompetensi. Keyakinan akan pentingnya meritokrasi semakin tumbuh.

Saya terlena

Rentetan hal positif ini terasa bagai dongeng utopis—terlalu indah hingga saya terlena. Semakin banyak pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat, seolah-olah saya hidup di negeri dongeng.

Saya optimistis, jika semua ini terus berjalan, Indonesia Emas pada satu abad kemerdekaan yakni pada 2045, bukan sekadar omong kosong. Melihat Jakarta yang terus berbenah, saya yakin bahwa perubahan baik ini akan menular ke daerah-daerah lain.

Awan kumulonimbus

Sayangnya, tak butuh waktu lama agar terbangun dari mimpi. Harapan yang begitu cerah mulai berubah bak terhadang "awan kumulonimbus". Beberapa hal baik mulai diutak-atik. Orang-orang kompeten mulai terhempas akibat politik. Program-program lama sekadar ganti nama dan logo tanpa esensi yang jelas, seolah ingin melenyapkan warisan baik yang dilakukan pendahulunya.

Tak ada lagi kebanggaan Pasukan Oranye. Mobil-mobil patwal kembali meramaikan jalanan, kendaraan pejabat masuk ke busway. Pelayanan administrasi publik kembali lelet. Korupsi makin telanjang. Perusakan lingkungan makin masif.

Tapi yang paling menampar saya adalah revisi UU KPK, yang membuatnya tak lagi menjadi lembaga independen. KPK pun masuk rumpun eksekutif, di bawah presiden. Artinya, muncul peluang ada intervensi presiden dalam pengusutan suatu kasus.

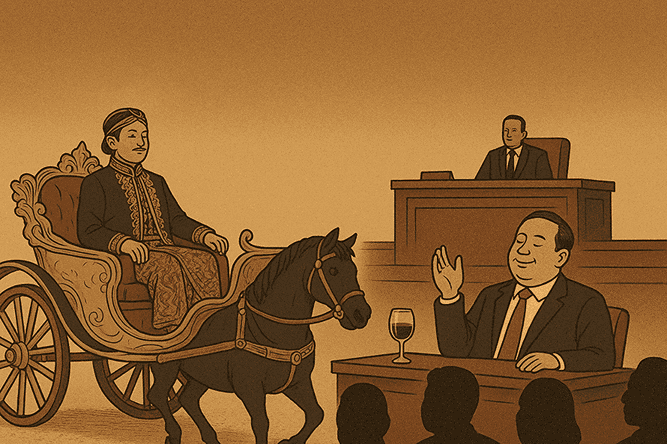

Orang-orang “bermasalah” terpilih menjadi pemimpin. Kinerja KPK terjungkal. Mereka yang seharusnya memberantas korupsi justru terseret kasus korupsi, dari bawahan hingga petinggi. Siapa sosok penting yang melemahkan KPK? Dialah Presiden ke-7 Republik Indonesia: Joko Widodo.

Pada era Jokowi, permainan hukum semakin ugal-ugalan. Undang-undang, yang seharusnya menjadi pilar hukum setelah UUD 1945 dan Tap MPR, disahkan dalam waktu singkat, tanpa diskusi yang terbuka dan mendalam. Seolah-olah prinsipnya adalah, "Yang penting ada dulu, perbaiki kemudian."

Hasilnya? Undang-undang yang seharusnya sudah melalui proses pengecekan berlapis malah mengandung kesalahan ketik. Bayangkan, hal sesederhana itu saja bisa terlewat—apalagi hal-hal teknis di dalamnya?

Tak heran, tak lama setelah disahkan, beberapa undang-undang harus direvisi. Sebut saja Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) dan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Betapa cerobohnya para penyusun dalam memilih klausul, hingga undang-undang yang baru seumur jagung harus diperbaiki. Jangan tanya pula bagaimana kontroversialnya UU Cipta Kerja.

Pada paruh kedua pemerintahannya, pendekatan merakyat dan blusukan nyaris lenyap, kecuali lewat lempar-lempar kaus dari mobil dan bagi-bagi bansos di jalanan. Ia tak memilih jalan blusukan dalam menangani kasus-kasus serius, seperti kekerasan di Papua, konflik pembangunan Bendungan Wadas, sengketa agraria di Rempang, perusakan lingkungan akibat tambang, dan banyak lagi—baca saja sebagian di sini.

Perilaku anak-anak Jokowi pun, makin hari makin bertolak belakang dari citra merakyat. Tak perlu saya jabarkan lagi perilaku buruk mereka, karena semua masih segar dalam ingatan, termasuk skandal "nebeng teman."

Hantaman keras “awan kumulonimbus” terhadap optimisme masa depan Indonesia semakin menjadi-jadi pada Pemilu 2024. Meminjam celotehan yang beredar di luar sana, misi "Indonesia Emas 2045" mulai berubah menjadi "Indonesia (c)Emas 2045" setelah anak Jokowi terpilih menjadi wakil presiden lewat berbagai proses tak etis yang mengacak-acak tatanan hukum.

Saya pun merenung: Apa salah saya (warga Indonesia) mendapatkan kualitas pemimpin macam Gibran Rakabuming? Apakah Indonesia benar-benar krisis talenta kepemimpinan hingga tak ada pilihan selain sosok yang pernah mengenakan kaus "Samsul" ini?

Prabowo-Gibran, akan seberapa gelap?

Kini, setelah 100 hari kepemimpinan Prabowo-Gibran pun, situasinya tak kalah gelap. Kabinet yang gemuk, pejabat miskin empati, anomali penegakan hukum, jebloknya perekonomian, kisruh PPN 12%, kisruh makan bergizi gratis, hingga yang terbaru: kasus pagar laut. Hal itu jadi cerminan kekhawatiran terhadap nasib bangsa ini ke depan. Tak ada narasi yang ingin dibangun, mau jadi apa Indonesia ke depan.

Sungguh, optimisme yang awalnya “meluber” kini mengering dan berubah jadi pesimisme. Tapi bukan manusia namanya jika kita tak punya harapan. Saya yakin, orang-orang intelek bangsa ini tak akan diam untuk segera memutus dampak buruk warisan Mulyono.

Penulis Indonesiana

0 Pengikut

Nasib Indonesia: Awan Kumulonimbus Era Jokowi Lanjut ke Prabowo-Gibran?

Kamis, 23 Januari 2025 12:22 WIB

Langkah Mudah Bangun Podcast Sendiri (Bagian 2)

Jumat, 14 Februari 2020 13:13 WIBBaca Juga

Artikel Terpopuler

0

0

Berita Pilihan

Berita Pilihan

98

98 0

0